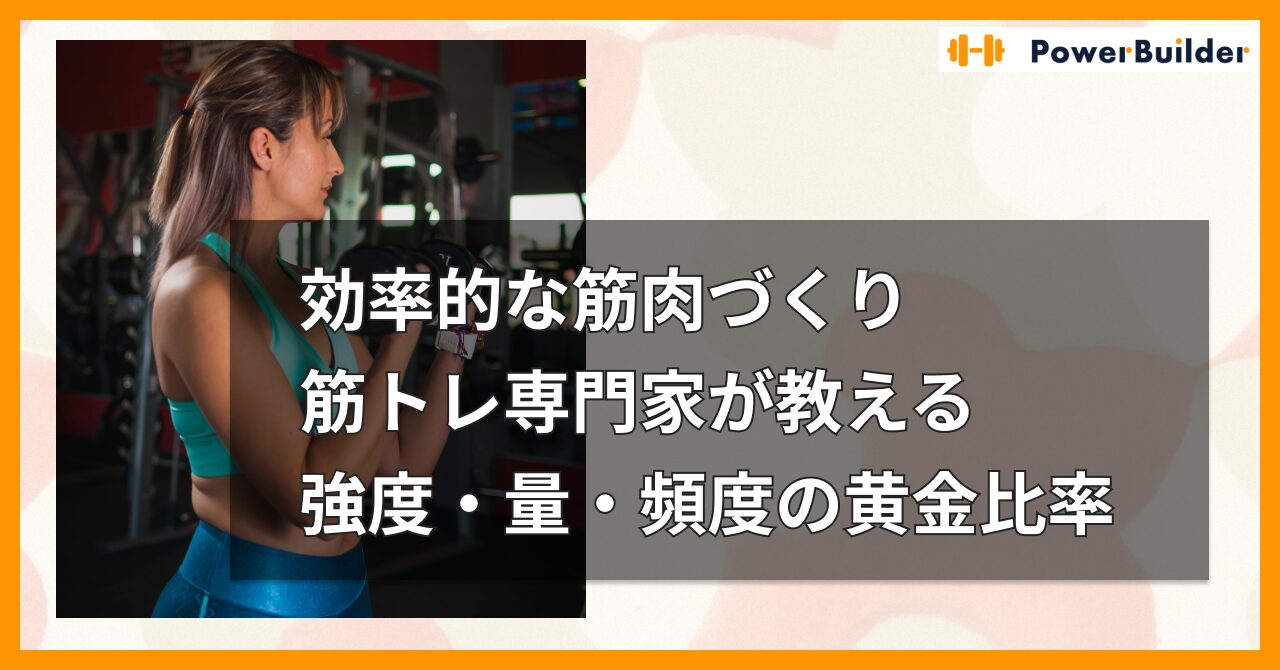

理想的な身体づくりやパフォーマンス向上を実現するためには、ただ闇雲にトレーニングするだけでは不十分です。効果的なトレーニングプログラムを設計するには、科学的根拠に基づいた「トレーニング変数」の理解と調整が不可欠です。本記事では、トレーニング効果を最大化する3つの重要要素「強度」「量(ボリューム)」「頻度」について詳しく解説します。

🏋️♂️ トレーニング強度(Intensity):適切な負荷の選び方

トレーニング強度とは、筋肉に与える負荷の大きさを指します。筋力トレーニングでは、主に最大挙上重量(1RM:1回だけ持ち上げられる最大重量)に対する割合で表現されることが一般的です。

強度はトレーニング目的によって適切な範囲が異なります。アメリカスポーツ医学会(ACSM)のガイドラインによると、目的別の推奨強度は以下のように分類されています:

目的別の推奨トレーニング強度

| トレーニング目的 | 推奨強度(%1RM) | 可能な反復回数 |

|---|---|---|

| 最大筋力向上 | 85-95% | 1-6回 |

| 筋力と筋肥大の両立 | 70-85% | 6-12回 |

| 筋肥大 | 65-75% | 8-18回 |

| 筋持久力 | 50-65% | 15-25回以上 |

科学的研究によれば、65%1RM以下の負荷では筋肥大効果が著しく低下することが示されています(Schoenfeld et al., 2017)。つまり、筋肉を効果的に大きくしたい場合、少なくとも65%1RM以上の負荷で行う必要があります。

トレーニング初心者の場合は、まず中強度(60-70%1RM程度)からスタートし、正しいフォームを習得することが最優先です。アメリカスポーツ医学会の研究によれば、初心者がいきなり高強度でトレーニングを始めると、怪我のリスクが有意に増加することが報告されています。

「適切な強度の選択は、トレーニング効果とケガ予防のバランスを取る上で最も重要な要素です。目標に合わせた強度設定こそが、効率的な成果への近道です。」

トレーニング強度の正確な設定方法

トレーニング強度を正確に設定するには、まず自分の1RMを知る必要があります。直接1RMテストを行うことが難しい場合は、以下の推定式を使用することもできます:

1RM = 使用重量 ÷ (1.0278 – 0.0278 × 反復回数)

例えば、60kgを10回挙上できた場合: 1RM = 60 ÷ (1.0278 – 0.0278 × 10) = 60 ÷ 0.75 = 80kg

この推定1RMをもとに、目的に合った強度(%1RM)で重量を設定できます。

適切なフォームでのスクワットの実践方法を視覚的に理解するには、以下の動画が参考になります

📊 トレーニング量(Volume):成長を促す適切な負荷量

トレーニング量(ボリューム)とは、1回のトレーニングセッションで行われる総仕事量を指します。一般的には「セット数 × 反復回数 × 重量」で計算されます。

例えば、ベンチプレスを70kgで3セット、8回ずつ行った場合: 総負荷量 = 70kg × 3セット × 8回 = 1,680kg

科学的研究によれば、トレーニング量は特に筋肥大において重要な要素です。Journal of Strength and Conditioning Research誌に掲載された2017年のメタ分析では、週あたりのトレーニング量と筋肥大に正の相関関係があることが示されています。

効果的なセット数の設定

アメリカスポーツ医学会(ACSM)の研究では、筋力・筋肥大トレーニングにおいて、1種目あたり最低3セットが推奨されています。同学会の研究によれば、3セット以上のトレーニングは、1-2セットと比較して有意に高い筋肥大効果があることが示されています。

ただし、トレーニング量を増やすことがいつも良いわけではありません。過剰なボリュームは中枢神経系の疲労やホルモンバランスの乱れを引き起こし、回復不足やオーバートレーニング症候群につながる可能性があります。

トレーニングレベル別の推奨セット数(週当たり):

| トレーニングレベル | 各部位の週間推奨セット数 |

|---|---|

| 初心者 | 6-10セット |

| 中級者 | 10-15セット |

| 上級者 | 15-20セット以上 |

自分に最適なトレーニング量を見つけるには、定期的に進捗を評価し、回復状態を確認しながら調整していくことが重要です。

ベンチプレスの適切なフォームと効果的なセット構成については、こちらの動画が参考になります

📅 トレーニング頻度(Frequency):最適な回復と成長のバランス

トレーニング頻度とは、同じ筋群を週に何回トレーニングするかを指します。適切な頻度設定は、トレーニング効果と回復のバランスを取る上で非常に重要です。

科学的に見るトレーニング頻度と回復

筋肉のタンパク質合成(MPS)は、高強度トレーニング後約48〜72時間続くことが、複数の研究で示されています(Phillips et al., 2015)。これは、トレーニング後の筋肉の超回復(成長)プロセスが完了するまでの時間を示唆しています。

各筋群に対する週あたりの最適トレーニング頻度は、トレーニングの強度や量、個人の回復能力によって異なります。しかし、一般的な目安としては:

| トレーニングレベル | 推奨トレーニング頻度 |

|---|---|

| 初心者 | 週2-3回/筋群 |

| 中級者 | 週2-4回/筋群 |

| 上級者 | 週3-6回/筋群 |

Journal of Strength and Conditioning Research誌の研究では、週に少なくとも2回同じ筋群をトレーニングすることで、週1回と比較して筋肥大効果が有意に向上するという結果が報告されています。

ただし、トレーニング頻度を増やす場合は、1回あたりのトレーニング量を適切に調整し、総合的なトレーニング量が過剰にならないように注意が必要です。

🔄 トレーニング変数の最適なバランス

効果的なトレーニングプログラムの設計には、強度・量・頻度の3要素を総合的に考慮することが不可欠です。これらの要素は互いに影響し合うため、一方を変更すると他の要素も調整する必要があります。

トレーニング目的別の最適な組み合わせ例

| トレーニング目的 | 強度 | 反復回数 | セット数 | 頻度 |

|---|---|---|---|---|

| 最大筋力 | 85-95%1RM | 1-5回 | 3-5セット | 週2-3回 |

| 筋肥大 | 70-85%1RM | 6-12回 | 3-5セット | 週2-3回 |

| 筋持久力 | 50-70%1RM | 12-25回以上 | 2-4セット | 週3-4回 |

International Journal of Sports Physiology and Performance誌の研究によると、トレーニング初心者にとって最も効果的なのは、中強度(65-75%1RM)で各エクササイズ8-12回を3セット、週2-3回行うプログラムであることが示されています。

個人に合わせたプログラム調整のポイント

- 生活スタイルの考慮: 仕事や学業など日常の負担を考慮して頻度を設定します。

- 回復能力の評価: 年齢やトレーニング歴、栄養状態などによって回復能力は異なります。

- 段階的負荷増加: トレーニング適応に応じて、徐々に強度・量・頻度を増やしていきます。

- 定期的なプログラム変更: 同じプログラムを続けると停滞(プラトー)が生じるため、6-8週ごとに変数を調整します。

❓ よくある質問

Q: 初心者はどのようなトレーニング頻度から始めるべきですか?

A: 初心者の場合、週2-3回のフルボディトレーニングから始めるのが最適です。各筋群に対して週2回程度の刺激を与えつつ、十分な回復時間も確保できるバランスの良いアプローチです。アメリカスポーツ医学会の研究では、この頻度が初心者の筋力向上と筋肥大に効果的であることが示されています。

Q: トレーニング強度を上げるべきか、量を増やすべきか迷っています。

A: これはトレーニング目的によって異なります。筋力向上が主目的であれば強度を優先し、筋肥大が目的であれば適度な強度(70-85%1RM)での総量の増加が効果的です。複数の研究では、筋肥大においては適切な強度を維持しつつ、十分なトレーニング総量を確保することが重要であると示されています。

Q: オーバートレーニングを避けるにはどうすればよいですか?

A: 休息不足、パフォーマンス低下、慢性的な疲労感、頻繁な怪我、モチベーション低下などの兆候に注意してください。週あたりのトレーニング量を記録し、徐々に増やしていくことで、自分の回復能力の限界を把握できます。また、十分な睡眠(7-9時間/日)と栄養摂取、特にタンパク質(体重1kgあたり1.6-2.2g/日)の確保が重要です。

📝 まとめ:科学的アプローチで効果的なトレーニングを

効果的なトレーニングプログラムの設計には、「強度」「量」「頻度」の3要素をバランスよく組み合わせることが重要です。科学的研究に基づいたこれらのトレーニング変数の調整により、トレーニング効果を最大化することができます。

始めるにあたって、以下の基本原則を参考にしてください。

- フォーム習得・筋持久力向上:65%1RM前後(12-15回/セット)

- 筋肥大と筋力アップの両立:70-85%1RM(8-12回/セット)

- 筋肥大を伴いにくい最大筋力アップ:85%1RM以上(1-5回/セット)

- 最低3セットを週2-3回を目安に、自分のライフスタイルに合わせて調整

自分の体の反応を注意深く観察しながら、これらの変数を少しずつ調整していくことで、より効率的なトレーニングプログラムを構築できます。科学的根拠に基づいたトレーニングで、着実に目標に近づきましょう。

参考文献

- Schoenfeld, B. J., et al. (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: A systematic review and meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(12), 3508-3523.

- Phillips, S. M., et al. (2015). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(10), 2857-2872.

- American College of Sports Medicine. (2009). Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(3), 687-708.